このページでは、人が亡くなった場合の、その「亡くなった方のご遺骨の所有権」について、法律上の問題点を踏まえながら考察しています。

前のページでご説明したように、ご遺骨について特殊なものとしながらも、所有権の客体となるとするのが、裁判上も民法の学説上も有力です。

ご遺骨が所有権の客体となることを前提に、人が亡くなった場合の、その「亡くなった方のご遺骨の所有権」について考えてみます。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

「亡くなった方のご遺骨の所有権」については2つに分かれる

最初に結論を述べると、「亡くなった方のご遺骨の所有権」については2つの見解があります。

一つ目は、「亡くなった方のご遺骨の所有権」は相続によって承継されるとする見解です。

二つ目は、「亡くなった方のご遺骨の所有権」は、その祭祀を主宰する者が原始的に取得するという見解です。

主にこの2つの見解がありますが、民法学上の通説は形成されていないと言えるでしょう。

以下では、この二つの見解について検討します。

「亡くなった方のご遺骨の所有権」は相続によって承継されるとする見解

まず、「亡くなった方のご遺骨の所有権」は相続によって承継されるとする見解です。

これは、「生きている人間は、皆、自分の肉体について所有権を保持している」という見解とつがなりやすいでしょう。

生きている人間が「自己の肉体」について所有権を保持しており、その方が亡くなった場合には肉体が変化したご遺骨が、相続、承継されると考えると説明がはまります。

明治時代の明治民法では、この見解が採用されていました(大審院判決・1921年(大正10年)7月25日(大審院民事判決録27輯1408ページ))、大審院判決・1927年(昭和2年)5月27日(大審院民事判例集6巻307ページ))。

また、最近の裁判例・審判例でも採用されています(東京家庭裁判所審判・2009年(平成21年)3月30日(家庭裁判月報62巻3号67ページ、名古屋高等裁判所判決・2014年(平成26年)6月26日(判例タイムズ1418号142ページ))。

この審判では、祭祀の主宰者が亡くなった方のご遺骨の所有権を取得する根拠として民法第897条を準用するとしており、相続によってご遺骨の所有権を取得するとする立場です。

「亡くなった方のご遺骨の所有権」は、その祭祀を主宰する者が原始的に取得するという見解

これに対して、「亡くなった方のご遺骨の所有権」は、その祭祀を主宰する者が原始的に取得するという見解があります。

「生きている人間は、自分の肉体について所有権を保持するとは観念できない」と考えた場合にはこちらの説につながることになります。

また、「生きている人間は、皆、自分の肉体について所有権を保持している」という見解であっても、こちらの説によることはできます。

裁判例でもこちらの見解を採用するものがあります(東京高等裁判所判決・1987年(昭和62年)10月8日(家庭裁判月報40巻3号45ページ))。

学説上は通説の形成はない

この問題について、学説では通説の形成には至っていないように思われます。

ただ、このどちらの見解を採用するかで要件事実も異なってきますし、民法上の差異も生じます。

また、相続による承継を認める見解を採用すると、分骨の請求ができるという結論につながりやすいでしょう。

法律上の結論の差異が発生する論点ですが、現在のところなかなか研究が進んでいない論点です。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

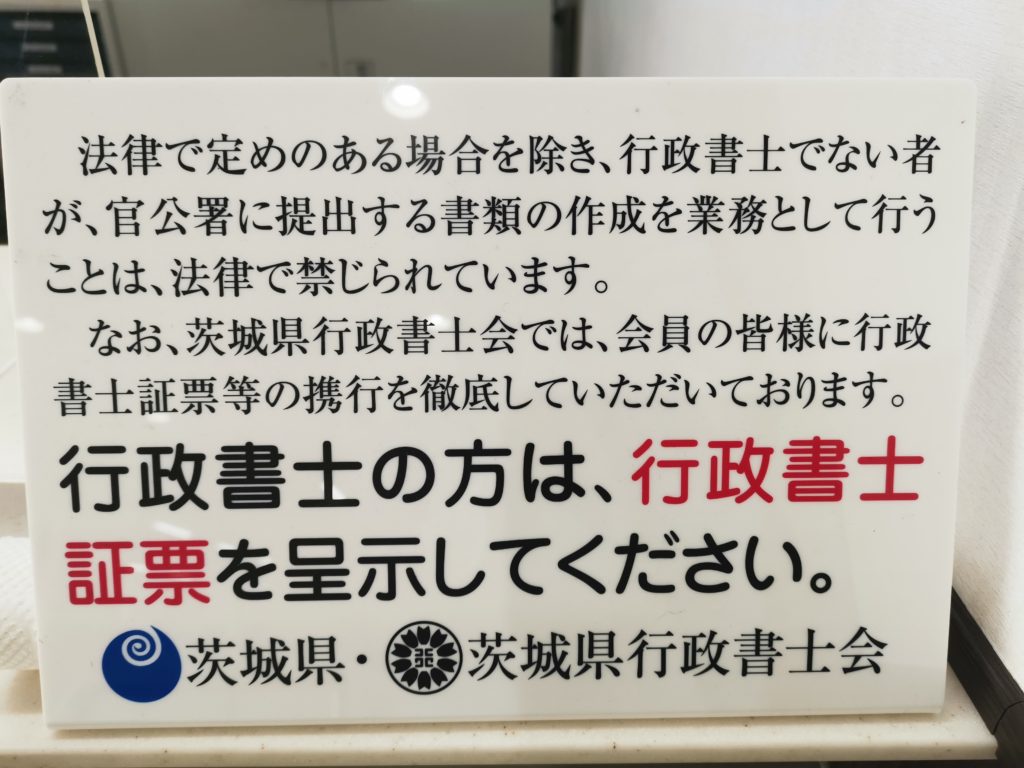

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

どうぞお気軽にお声かけください。

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。